Homepage von

Martin Ebers

"Das halbe Bild"

2.1. Politiker, Medienkritiker und Kulturpessimisten

"Das Universum der ständigen

Fernsehgäste ist eine geschlossene Welt, in der

jeder

jeden kennt und die einer Logik ständiger Selbstbestätigung

folgt."

(Pierre Bourdieu, zit. nach Rötzer 1998)

"Hartnäckige Übellaunigkeit ist

ein allzu klares Symptom dafür, daß ein Mensch gegen

seine Bestimmung lebt."

(Jose Ortega y Gasset)

„Gegen

Eskapismus können auch nur die Gefängniswärter

etwas haben."

(J.R.R. Tolkien)

„Ich möchte den Jüngeren

demonstrativ meine Erschöpfung zeigen, um ihnen zu

zeigen,

was auch sie in Zukunft erwartet. Wären alle so,

wäre es eine bessere Welt.“

(Wilhelm

Genazino, „Das Glück in glücksfernen Zeiten“,

aus dem Gedächtnis nach einer Hörfunklesung)

[...]

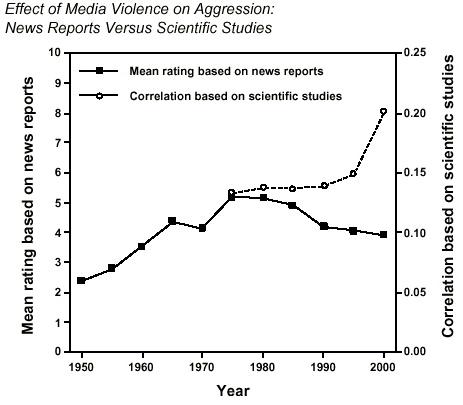

Für mich bezeichnend ist dabei, daß die Medienkritiker tatsächlich eine Gruppe sind, deren Arbeitsergebnisse und Schlüsse daraus sich nicht verändern, egal wieviele Studien sie auch durchführen. Einerseits könnte man nun annehmen, daß wenn Replikationsstudien. Andererseits aber finden währenddessen zahlreiche andere Studien, auch Replikationsstudien, teilweise ganz andere Ergebnisse - stellen zumindest aber nicht in Wort und optischer Aufbereitung eine Haltung dar, daß es sich bei dem Medium angeblich um den "Untergang des Abendlandes" handelt.

2.1.1 Vorangegangene Medienkritiken und der Bezug zu heute

"Sie halten ihn [den Roman] für eine

subtile Verteidigung des Selbstmords? Das gemahnt mich, als ob man

Homers Iliade für eine subtile Aufmunterung zu Zorn, Hader

und Feindschaft ausgeben wollte."

(Jakob Michael

Reinhold Lenz über Goethes "Die Leiden des Jungen

Werthers")

Die Medienkritik ist wohl so alt wie die jeweiligen Medien selbst, und nicht einmal die Punkte, die heute kritisiert werden, sind neu. Letztlich in allen Zeiten sind Vorstellungen zu finden, nach denen bestimmte Inhalte als indiskutabel angesehen wurden, in späteren Zeiten wenn vielleicht nicht als "Heilige Grale" betrachtet, so doch als Quellen über die kulturellen Verständnisse und ihre Widersprüche dienen können. Kritiken sind dabei häufig so wortreich wie überzogen. Viele der damaligen Einschätzungen findet man auch heute fast wortgleich wiederholt in der aktuellen Diskussion, diesmal bloß bezogen auf andere Medien.

Die Kritik an einem Medium war damals wie heute tatsächlich die Kritik an der Jugend, die es um so bereitwilliger aufzunehmen und zu konsumieren schien, wodurch sich deren Denken und Lebensgestaltung stärker als bisher gekannt von der bisher gepflegten Lebenshaltung unterschied (vgl. ). Sie hielt häufig solange, bis jene Jugend, für deren vermeintliche moralische Verworfenheit das angegriffene Medium verantwortlich gemacht wurde, selbst das Alter erreicht hatte, in dem sie politischen Einfluß ausüben konnte - oder aber sich selbst in Kritik an der Jugend erging. Eine weitere Konstante dabei scheint zu sein, daß sich die Kritiker, die dermaßen ausgedehnt über die Gefahren von Medien referieren, sich kaum tatsächlich mit diesen auseinandergesetzt hatten (vgl. Buerger 2007, S.643f.). Im Anschluß an einen Kommentar der Autorin Tracy Hickman zur "moral panic" bezüglich "Dungeons and Dragons" mag man weiterhin aus der Kritik von seiten von religiösen Fundamentalisten die These ableiten, daß diese Kritiker glauben, die Spieler könnten ebensowenig zwischen Fantasie und Realität unterscheiden wie sie selbst (vgl. Ethics in Fantasy: Morality and D&D, abgerufen am 16.09.2008).

2.1.1.1 Medienkritik an literarischen Werken

"[Dieses Werk besteht aus] den Einzelheiten

einer Meuterei und eines fürchterlichen Gemetzels

an Bord der amerikanischen Brigg Grampus, auf ihrem Weg in die

Süd-Meere, im Monat Juni des Jahres 1827. Mit einem Bericht

über die Zurückeroberung des Schiffs durch die

Überlebenden; ihren Schiffbruch und nachfolgend

das entsetzliche Leiden durch beinahes Verhungern;

ihre Errettung durch den britischen Schoner Jane Guy; die kurze

Reise dieses letzteren Schiffes im Antarktischen Ozean; seine

Kaperung und das Massakrieren seiner Besatzung

inmitten einer Inselgruppe auf Höhe des vierundachtzigsten

südlichen Breitengrades; zusammen mit den unglaublichen

Abenteuern und Entdeckungen noch weiter im Süden, zu denen

diese betrübliche Katastrophe geführt hat."

(Untertitel

zu Edgar Allen Poe, "Die Geschichte des Arthur Gordon Pym aus

Nantucket" (1838),

zitiert nach "Staubloser

Klassiker", in: "Büchermarkt", DLF,

18.01.2009; Hervorhebungen von mir)

So finden sich bereits 1485, nur wenige Jahrzehnte nach der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, Befürchtungen, daß durch Druckwerke nicht bloß neutral Informationen weitergegeben würden, sondern das Medium selbst selektiv berichten würde (vgl. Nagenborg 2003, S.4). Um das Jahr 1800, als sich das Lesen als Kulturtechnik langsam durchzusetzen begann, wurde der Begriff der "Lesesucht" geprägt. So wurde damals befürchtet, daß der Leser den Bezug zur Realität und zur Arbeit verliere (vgl. Wikipedia: Lesesucht, abgerufen am 20.09.2007).

Und so nimmt es nicht Wunder, daß längst nicht nur "Schund", sondern auch Texte, die heute zum Teil als Höhepunkte von Kunst und Kulturbetrieb gefeiert werden, in vergangenen Zeiten als indiskutable Machwerke angesehen wurden. Nicht selten ergab sich aber das vernichtende Urteil aus der mehr oder weniger bewußten Mißinterpretation des Textes oder deshalb, weil sich die Medienkritiker in der Darstellung selbst entlarvt sahen. Eine generelle Kritik an einem Medium, die auch in alten Zeiten bis hin zu einem Verbot gehen konnte, war jedenfalls selten angebracht, während andererseits Kunstformen, die weiterhin gepflegt wurden, häufig aus anderen Gründen problematisch waren.

1. Niccolo Machiavellis "Der Fürst" wurde vielfach als Verteidigungsschrift für rücksichtslose Potentaten verstanden, indem er etwa konstatierte, der Fürst müsse Gewalt anwenden und sich, da er von Schlechtigkeit umgeben sei, in seinem Handeln von moralischen Grundsätzen lösen. Andererseits aber war Machiavelli durchaus von den Vorzügen einer republikanischen Verfassung angetan und kritisierte etwa das Christentum dafür, daß es den Menschen zwar zur Demut erziehe, ihm aber nicht die Mittel gebe, sich selbst (auch von Tyrannei) zu befreien. Was Machiavellis Buch zahlreiche Verbote einbrachte. Rousseau sah Machiavellis "Der Fürst" letztlich eher als Spiegel der herrschenden Verhältnisse, die natürlich die Machthaber nicht dargestellt sehen wollten und so reagierten (vgl. Wikipedia: Niccolo Machiavelli, abgerufen am 04.01.2008), während eine andere Argumentationslinie immerhin festhält, daß Machiavellis Modell eines Fürsten für die Verhältnisse der Renaissance tatsächlich ein Fortschritt gewesen wäre (vgl. Wikipedia: Der Fürst, abgerufen am 04.01.2008).

2. Während des elisabethanischen Zeitalters war das Theater ein so allgegenwärtiges und neuartiges Medium wie heute das Kino oder vielleicht gar das Fernsehen gewesen, und war selbst extrem blutig, um dem Publikum die Angelegenheiten zu vermitteln, mit denen sich die dargestellten Figuren trugen. Auch - natürlich nicht allein in der elisabethanischen Zeit - konkurrierten Theatermacher mit öffentlichen Hinrichtungen als "Belustigungen" und mußten entsprechend ebenfalls mit drastischen Darstellungen arbeiten (vgl. "Auf der Suche nach Shakespeare", 2.Teil, ZDF Theaterkanal, 15.05.2008).

William Shakespeares Drama "Titus Andronicus", das Ende des 16.Jahrhunderts entstand, arbeitet zum Beispiel mit grausigen Darstellungen von nicht weniger als vierzehn Morden, neun davon auf der Bühne, sechs abgeschlagenen Gliedmaßen, drei Vergewaltigungen und einem Fall von Kannibalismus, durchschnittlich eine Grausamkeit pro 97 Verse, wie der Kritiker Clark Hulse genau auszählte, und T.S.Elliot nannte es "das schlechteste Stück, das je geschrieben wurde". Harold Bloom war allerdings der Meinung, Shakespeare habe mit dem Stück die kaum weniger grausamen und blutigen Stücke seines Konkurrenten Christopher Marlowe parodieren wollen, der allerdings z.B. in "The Massacre at Paris" auch nur wirklich Geschehenes abgebildet hatte (vgl. Wikipedia:Christopher Marlowe, Wikipedia:The Massacre at Paris, abgerufen am 04.01.2008).

Während der viktorianischen Epoche war Shakespeare's Stück andererseits sehr gehaßt (vgl. Wikipedia: "Titus Andronicus", abgerufen am 04.01.2008). Die viktorianische Zeit wird - verkürzend zwar, aber gern genommen - als Zeit einer restriktiven Moral - z.B. der Aufprägung der rigiden Moralvorstellungen der Herrschenden auf die Bevölkerung -, gleichzeitig aber durch deren Heuchelei gekennzeichnet gesehen (vgl. Wikipedia: Victorian morality, abgerufen am 15.05.2008): Zu dieser Zeit, in welcher sich Großbritannien ständig im Krieg befand, um sein Herrschaftsgebiet zu erweitern, war man andererseits bestrebt, die reale Grausamkeit aus dem Bewußtsein der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen - so wurden Hinrichtungen seit 1868 nicht mehr öffentlich durchgeführt (vgl. Encyclopedia Britannica: Capital Punishment, abgerufen am 15.05.2008) -, und wollte auch die fiktive Grausamkeit nicht sehen, weil sie dann doch zu sehr an die reale Grausamkeit erinnerte, die zur höheren Ehre Großbritanniens ausgeübt wurde. Damit zeigte sich, daß die Gesellschaft letztlich nicht sehen wollte, daß ihre eigene scheinbare "Moral" in der Tat mit moralischer Verworfenheit erkauft war. Dadurch, daß sie erst den Lebensstandard ermöglichte, wurde die Gewalt erst recht zu einem wichtigen Teil der viktorianischen Kultur. Man müßte also die These äußern, daß eine Gesellschaft, die Gewaltdarstellungen verteufelt, dies tut, weil sie die Gewalt, die sie selbst ausübt, nicht wahrhaben oder nicht rechtfertigen will (siehe dazu I.2.1.16.3). Auf die konservativen Medienkritiker übertragen, die recht häufig passionierte Jäger sind, sich also gewissermaßen zum "Freizeitvergnügen" mit dem realen Töten beschäftigen, mag ihre Ablehnung von Gewaltdarstellung daran liegen, daß sie nicht wahrhaben wollen oder können, daß ihre "Ertüchtigung" von Anderen als ebenso verworfen angesehen werden könnte, daß der Lebensstil, für den sie Menschen geißeln, daß sie diesen verinnerlicht haben, bisweilen sogar derjenige ist, den sie selbst als kulturelles Ideal hochgehalten und propagiert bzw. hergestellt hatten (vgl. dazu Fuchs 2007, S.4).

3. So gehaßt wie Shakespeare wurde auch Goethes autobiographisch eingefärbter Briefroman "Die Leiden des Jungen Werthers" nach seiner Veröffentlichung im Jahre 1774. Und vielleicht muß man entsprechend den ganzen "Sturm und Drang", also den jungen Goethe genauso wie Schiller, Lessing und Andere, letztlich auf die Darstellung der (insbesondere sexuellen) Affekte und den Widerstand gegen von gottgewollte Autorität geißeln und in der Luft zerreißen. So geißelte der Theologe Lavater den "Werther" als als "jeglichem Anstand zuwider", eine theologische Fakultät forderte mit der Begründung des Buches, es verleite zum Selbstmord, und Johann Melchior Goeze schließlich sogar, daß man das Buch nicht lesen könne, "ohne ein Pestgeschwür davon in seiner Seele zurück zu behalten, welches gewiss zu seiner Zeit aufbrechen wird". Mit anderen Worten: Wer dieses Buch lese, bringe sich früher oder später zwangsläufig um. Medienkritiker propagieren diese Zwangsläufigkeit heute ebenfalls in Bezug auf Computerspiele: Dave Grossman will - analog zur letztlich tödlichen Immunschwäche AIDS - ein Krankheitsbild namens "AVIDS" geprägt sehen, und auch Elke Ostbomk-Fischer vergleicht Computerspiele mit Landminen.] Viele Kritiker würdigen Autor und Buch nicht einmal derer korrekten Schreibung. Goethe räsonierte später, daß er mit seinem Roman offenbar das Empfinden seiner eigenen Generation und auch die davon abweichenden Werthaltungen der Altvorderen getroffen hatte (vgl. Wikipedia: Die Leiden des Jungen Werthers, abgerufen am 28.11.2007).

4. Auch das Theater wurde zu seiner Zeit nicht wohl gelitten. Dabei wurden verschiedene Beweggründe angeführt. In früher Zeit wurden Schauspieler kritisch beäugt. Bereits die frühchristliche Literatur verdammte mit den nichtchristlichen Philosophen auch die Schauspieler und stellte sie auf eine Stufe mit Verbrechern (vgl. Wikipedia: Bücherverluste in der Spätantike, abgerufen am 27.05.2008). Noch bis zum Ende des Mittelalters wurden sie kritisch beäugt, da sie umherzogen wie Wegelagerer; sie dadurch, daß sie Adlige spielten und dafür ggf. in ihren Kostümen Elemente verwendeten, die Untertanen nicht "anstanden"; und überhaupt Personen darstellten, die sie nicht waren.

Schließlich kann auch eine Kritik an den Inhalten formulieren: So war etwa das elisabethanische Theater ausgesprochen blutig und derb. Dies lag auch daran, daß die Gesellschaft seiner Zeit durch alle Schichten hindurch Vergnügen an extrem blutigen realen Geschehnissen wie Ritterturnieren, Hinrichtungen oder Tierkämpfen fand, und entsprechend blutig auch im Theater unterhalten werden wollte. Überliefert sind etwa die Verwendung von Tierblut und -organen zur Untermauerung des Grusels, wenn im Stück jemand umgebracht wurde, und der Einsatz pyrotechnischer Effekte (vgl. "Rätsel der Vergangenheit: Das elisabethanische Theater", "The History Channel", 26.05.2008). Dennoch stellte das Theater im Vergleich zu den anderen "Vergnügungen" eine "Humanisierung" dar, da die realen Grausamkeiten durch Simulationen ersetzt wurden.

Im Rom der Barockzeit wurde die sogenannte "commedia dell'arte" verboten (vgl. Lattarico 2007, S.8). Zunächst schien diese Form der Unterhaltung nicht besonders hochstehend zu sein, handelte es sich bei der "Berufsschauspielerei" doch primär um Improvisations- und Typenkomödien, die mit einstudierten komödiantischen Nummern aufgefüllt wurden (vgl. auch Gier 2000, S.492). Allerdings wurde dabei auf antike Vorbilder, so etwa die griechisch-lateinischen Komödien von Plautus und Terentius, zurückgegriffen, und lieferte die "commedia dell'arte" andererseits auch Vorbilder für Theaterstücke Shakespeares und Molieres (vgl. Wikipedia: Commedia dell'arte, abgerufen am 06.04.2008), die beide heute doch als Glanzlichter unter den Autoren ihrer jeweiligen Sprachen gelten.

Zur Zeit der Aufklärung wurde im deutschen Sprachraum solches Theaterspiel als "Haupt- und Staatsaktion" bezeichnet. (vgl. ).

Von daher ist nun die kategorische Ablehnung und Verdammung von Formen nicht zielführend. Andererseits hatte jenes päpstliche Verbot auch nicht die Konsequenz, daß hier eine "bessere" Form entstanden wäre;

5. So verlagerte sich mit dem Verbot der "commedia dell'arte" nun der Focus der Entwicklung auf das Musiktheater (vgl. Lattarico 2007, S.8). In der sogenannten "opera buffa" der Barockzeit wurde in der Regel das sogenannte "lieto fine" gepflegt, in welchem sich Verwirrungen und negative Gefühle am Ende auflöste und Schurken am Ende bekehrt wurden. Dies wurde dadurch gerechtfertigt, daß negative Beispiele wegen der "sinnlichen Unmittelbarkeit" des Theaters moralisch weniger gefestige Zuschauer zu problematischen Handlungen verleiten könnten (vgl. Gier 2000, S.117f.). Allerdings ist diese Kritik eine Einstellung, die ab dem 19.Jahrhundert an Bedeutung verliert, da Geschichten nicht mehr als Vorrat moralischer Beispiele gesehen werden, und sie entstammt auch einem eher niedrigen Stilniveau (vgl. ebd., S.117f. und Anmerkungen dazu). John Gay kritisiert im Finale seiner "Beggar's Opera", die doch für die Protagonisten ein negatives Ende haben müßte, den Zwang zur Durchführung eines positiven Endes (vgl. II.3.2.1.2). Daneben steht das Spiel mit moralischen Beispielen in dem Ruch, die bestehende (in dem Falle absolutistische) Ordnung zu verherrlichen, indem etwa der Herrscher als moralisches Beispiel für seine Untertanen dargestellt wurde (vgl. ebd., S.122).

6. Im 19.Jahrhunderts wurden ähnliche Befürchtungen auch über das Lesen geäußert. So wurde die "Lesesucht" als eine echte Gefahr angesehen, die zu einem Realitätsverlust führe (vgl. Wikipedia: Lesesucht, abgerufen am 20.09.2007). Da man davon ausging, daß das Lesen "an sich" eine Vorstellungswelt im Kopf schaffe, "die nicht gut ist und womöglich zu Handlungen führt", wurden damals nicht allein "Schundromane", sondern Bücher an sich problematisiert und ihr Konsum reglementiert (vgl. "Ich knall euch ab", abgerufen am 14.03.2008). Ähnliche Befürchtungen wurden in späteren Jahrhunderten auch zum Beispiel für das "Kientopp" und bezüglich Comics geäußert. Von jenen wurde behauptet, sie verführten ihre Leser zur Homosexualität (vgl. Rhodes 2001, S.4).

2.1.1.2 Kriegsspielzeug

Vermutlich seit Beginn der menschlichen Gesellschaften spielten Kinder mit Kriegsspielzeugen. In einer deutlich kritischen Definition von Gugel werden alle Gegenstände als Kriegsspielzeuge bezeichnet, die militärische Ausrüstung darstellen oder nachbilden, sowie auch "elektronische Kriegs- und Jagdspiele und Strategiespiele", deren Ziel die Zerstörung des Gegners sei. In seiner Vorstellung sind bereits per definitionem diese Gegenstände dazu geeignet, Phantasien über Kampfhandlungen hervorzurufen oder zum Nachspielen anzuregen (vgl. Gugel 1983, S.82; zitiert nach Greim 1994/2004, S.13f.). Insbesondere aber wollen wir uns hier auf nichtelektronische Spielzeuge konzentrieren.

(2.1.1.2.1 Waffenähnliche Gegenstände)

2.1.1.2.2 „Befreien Sie Afrika“ - Brettspiele

[…] Man kann diese Spiele letztlich auf die gleiche Weise beschreiben und als "kompetitiv-elimanatorische Varianten" oder „Killerspiele“ kategorisieren wie Medienkritiker dies tun.

So wäre damit hier sehr die Frage, welche Lehren genau vermittelt werden sollen. Medienkritiker scheinen davon auszugehen, daß Lehren sich grundsätzlich nur direkt auf das Dargestellte beziehen, daß man also zum Beispiel durch das Spielen von „Counterstrike“ nur den Gebrauch von Waffen und die Vornahme von Amokläufen lernen könne, und auch wurden in der Vergangenheit schon brettspielähnliche Strategiespiele wie „Panzer General“ dahingehend problematisiert, dadurch könnten Spieler dazu angeregt werden, Angriffs- und Vernichtungskriege wie den dort dargestellten zweiten Weltkrieg als positiver anzusehen. Wenn man aber Spiele wie Schach, Monopoly et cetera auf die gleiche Weise betrachtet, erkennt man nicht direkt einen „pädagogischen Wert“, sondern eher ebenfalls das Bestreben, den Gegner zu übervorteilen.

a) Schach

Das Ziel des Schachspiels ist es, „das Ich des Gegners zu unterwerfen, sein Ego zu zerbrechen und zu zermalmen, sein Selbstbewusstsein zu zertreten - und es zu verscharren, und seine ganze verachtenswerte, so genannte Persönlichkeit ein für alle Mal zu Tode zu zerhacken..“ (Bobby Fischer, zitiert nach www.heise.de, abgerufen am 15.06.2009)

„Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich sehe, wie

sich mein Gegner im Todeskampf windet.“

(Bobby Fischer,

zitiert nach „Anekdoten

und Sprüche aus dem Schach“, Schachfreunde Korbach,

2003, S.42)

Den meisten Menschen vielleicht eher unbekannt ist, daß Schach im Kern ein Spiel ist, das taktische Fähigkeiten schulen sollte (vgl. etwa das Zitat von Ibn ul Mutazz in Pfleger 2002, S.838). Die einzelnen Figuren stellen Truppen dar, die sich auf dem Schlachtfeld bewegen, und auch der zentrale Begriff „Schachmatt“ bedeutet in der Übersetzung „Der König ist tot“. Nun wurden in Europa keine militärischen Einheiten als „Turm“, „Springer“ oder „Dame“ bezeichnet. Allerdings handelt es sich dabei zum Teil um Falschübersetzungen – so ist die „Dame“ möglicherweise so benannt, weil ein französisch sprechender Reisender, dem man das Spiel vorstellte, das Wort „Vesir“ als „vierge“, Jungfrau verstand (). Andererseits stellt die chinesische Variante diesen militärpädagogischen Ursprung mit Figurennamen wie etwa der „Kanone“ heraus (). Auf einem mittelalterlichen Beichtzettel beklagte ein Mönch bitterlich, daß er sich diesem sinnlosen Zeitvertreib hingegeben habe, daß er dem Spiel gar suchtartig verfallen sei (vgl. „Freistil: Zug um Zug. Schach – eine Geschichte einer Leidenschaft“, DLF, 07.06.2009). Der Arzt Maimonides sah die Aussagen von Schachspielern vor Gericht nicht als glaubhaft an, und der passionierte Schachspieler Papst Innozenz III. sah Schach durchaus als gewaltfördernd an (vgl. Pfleger 2002, S.839). Und auch Bobby Fischer, der im Laufe seines Lebens immer exzentrischer werdende ehemalige Schachweltmeister, der sich auch des öfteren in antisemitischen Anwandlungen erging, hatte schließlich diese differenzierte Haltung zum Schachspiel geäußert.

Diese „Argumente“ waren von Medienkritikern auch gegenüber Computerspielen und -spielern geäußert worden, vergleiche etwa Christian Pfeiffers Einlassung vom „sinnlosen Verdaddeln und Zeit“, oder die Beurteilungen des Charakters von Spielern, die Regine Pfeiffer oder – ganz prägnant – Sabine Schiffer präsentierten, und auch die mannigfaltigen Wiederholungen der These, Computerspiele förderten die Gewaltbereitschaft und führten zur Kriminalität. Letztlich war also alle Spielekritik auch schon vor achthundert Jahren gegeben.

b) „Risiko“

Das Spiel „Risko“ stellt schließlich das Militärische auf der Ebene von Ländern und Armeen dar, die auf einer Landkarte verschoben werden können. Der Spieler kann nur dadurch gewinnen, daß er seine Gegner durch Einnahme von Ländern besiegt. In Form von Ereigniskarten werden ihm Aufgaben zugeschanzt, er solle bestimmte Weltregionen „befreien“, Angriffe werden als "diplomatische Verhandlungen" dargestellt. Das eigene gewalttätige Tun wird also durch eine angeblich „gute Sache“ gerechtfertigt, die dahinterstehende Gewalt aufgrund des hohen Symbolisierungsgrades gar nicht erst dargestellt. In diesem Zusammenhang ist interessant, daß "Risiko" in Deutschland 1982 von der Indizierung bedroht war, weil in älteren Fassungen eine realistische Sprache verwendet worden war, in der als Auftrag die Eroberung anderer Länder und die Vernichtung des Gegners explizit genannt wurde (vgl. Wikipedia: Risiko (Spiel), abgerufen am 05.07.2009). Im Sinne der "geistig-moralischen Wende" mußte also die Realität letztendlich versteckt werden. Andererseits müßte man vielleicht auch kritisieren, daß damit eine Rückkehr zur Haltung von Clausewitz instrumentiert wird, "Krieg [sei] die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" (). Wenn schließlich Medienkritiker die eine (kaum symbolisierende) wie die andere (euphemistische) Sprachform kritisieren, ist das erst recht nicht glaubwürdig.

c) „Monopoly“

„Monopoly“ schließlich simuliert letztlich in einem extremen Kapitalismus. Der Spieler kann dadurch gewinnen, daß er die anderen Mitspieler ruiniert. Zumindest ein Fall ist dokumentiert, in dem ein Monopolyspieler nach einem verlorenen Spiel seinen Gegner tötete (vgl. Wikipedia: Monopoly, abgerufen am 24.06.2009).

Aus dieser Betrachtung, die zugegebenermaßen mit einem gewissermaßen „pornographischen Blick“ erfolgt, sollte eigentlich klar werden, daß der letztliche „pädagogische Wert“ oder Gewinn, den der Spieler daraus zieht, auf einer anderen Ebene liegen würde, so etwa im Erlernen der Zusammenarbeit im Team oder in sozialer Kommunikation, oder daß eine Aktivität wie das Spielen durchaus auch einmal zweckfrei sein kann. Zum anderen lernt man aus einer solchen Betrachtung, daß eine dermaßen grundsätzliche Pathologisierung ziemlich haltlos zu sein scheint.

d) Das „Taktische Kriegsspiel“ von Georg Leopold von Reiswitz

Der preußische Kriegsrat Georg Leopold von Reiswitz und sein Sohn Georg Heinrich Rudolf entwickelten zur Zeit der „napoleonischen Kriege“ ein sogenanntes „taktisches Kriegsspiel“. 1824 wurde das Spiel zum offiziellen Trainingswerkzeug der preußischen Offiziere. Von Reiswitz hatte explizit die Möglichkeit realisiert, Modelle von Landschaften zu konstruieren und an diesen Strategien und Taktiken zu üben. Hierzu wurden bemalte viereckige Steine, auf die Ausschnitte von Landkarten oder Geländebausteine wie stilisierte Flußläufe aufgebracht waren – wobei durchaus Höhenmerkmale als Erhebungen und Vertiefungen ausmodelliert wurden – aneinander gesetzt. Darauf konnten Spielsteine gesetzt wurden, die beispielsweise militärische Einheiten oder Gebäude darstellten. Für militärische Einheiten wurde bereits eine Vielzahl von Charakteristiken wie Stärke, Einfluß des Terrains auf die Bewegungsfreiheit und -geschwindigkeit, Ermüdung, Sichtkontakt zu anderen Einheiten, Kontakt zum Befehlshaber oder die Wirkung von Geschossen modelliert. Durch Würfel konnten Zufallselemente in die Betrachtung mit eingebracht werden.

Das Spiel wird im entsprechenden „Spiegel“-Artikel als einer der Urahnen heutiger Pen-and-Paper- oder computerisierter Rollenspiele oder Strategiespiele bezeichnet (vgl. "Wie preußische Militärs den Rollenspiel-Ahnen erfanden", abgerufen am 23.06.2009). Dabei sah man allerdings auch nicht die Parallele zwischen damals schon existierenden militärischen Taktikspielen und schließlich dem Schachspiel. Vor der Einführung des „taktischen Kriegsspiels“ hatte das Militär in der Regel rein abstrakte Spielfelder verwendet. Diese konnten aber die Realitäten des Krieges wohl nicht mehr abbilden, weil sich Armeen zu dieser Zeit nicht mehr bloß auf dem Schlachtfeld trafen wie etwa noch im Mittelalter (vgl. Wikipedia: Herald, abgerufen am 23.06.2009), sondern auch ihre Bewegung auf der Landkarte von entscheidender Bedeutung für den Erfolg einer militärischen Kampagne war. Napoleons Truppen hatte zum Beispiel die österreichische Armee ausmanövriert und schließlich in Ulm festgesetzt, so daß diese kapitulieren mußte (vgl. Wikipedia: Ulm Campaign, abgerufen am 23.06.2009), und die Preußen die Truppen des französischen Marschalls Grouchy vom Schlachtfeld von Waterloo fortgelockt und damit den Sieg gegen die Franzosen bei Waterloo ermöglicht (vgl. Wikipedia: Waterloo Campaign, abgerufen am 23.06.2009). Die Möglichkeit, ein abstraktes Feld zu verwenden, bestand bei dem Spiel von Reiswitz aber auch weiterhin. Und schon solche Spiele boten die Möglichkeit, sich in verschiedene Rollen hineinzuversetzen (vgl. von Hilgers 2000, S.61). Andererseits wollte der Journalist aber diese Parallele wohl nicht sehen.

2.1.1.2.3 Physische Spiele

So gut wie alles, was heute an „Ertüchtigungen“ hochgepriesen, von den Politikern sogar gefördert und von jeglichem Verdacht freigesprochen, hat, wenn man es genauer untersucht, den Hintergrund der militärischen Ertüchtigung. Dies beginnt bei Kontaktsportarten wie Boxen oder Ringen, aber auch Fechten war ganz offenbar eine militärische Disziplin. Im England des hohen und späten Mittelalters war Bogenschießen für alle wehrfähigen Männer sogar vorgeschrieben, da immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen stattfanden und für die Engländer der effektive Einsatz des Langbogens häufig die Schlacht entschied. Auch Schützenvereine sind nicht entstanden, weil Menschen sich für grüne Uniformen, Blasmusik und Scheibenschießen begeisterten, sondern wurden zum Beispiel als Bürgerwehren gegen Strauchdiebe gegründet, oder sind aus militärischen Einheiten entstanden, die während der „Befreiungskriege“ gegen Napoleon ausgehoben worden waren – mit „Schützenfesten“ und Ähnlichem feiert man also im Grunde kämpferisches Vorgehen und militärische Traditionen. Während dieser Zeit wurden auch Jäger rekrutiert, um zum Teil mit Guerilla-Taktiken gegen die verhaßten Franzosen und ihre Verbündeten vorzugehen. Eine „Tötungshemmung“ bestand damals jeweils nicht unbedingt, weil entweder der Gegner gehaßt und in den eigenen Augen nichtswürdig war – es eben auch „Sitte“ war, Räuber aufzuhängen; man dies doch „um der guten Sache willen“ tat; oder man die Schußbahn des eigenen Pfeils oder der eigenen Kugel unter den hunderten Pfeilen, die in einer Schlacht durch die Luft flogen, nicht verfolgen und man sich so notfalls einreden konnte, daß diese gerade nicht getroffen hatte. Auch die Erfahrung im Töten von Tieren konnte durchaus helfen.

Der legendäre „Turnvater Jahn“ gründete seine Turnerbewegung ebenfalls mit dem Bestreben der militärischen Ertüchtigung. Junge Männer sollten bei heute noch üblichen Disziplinen wie Laufen, Barrenturnen oder Ringen körperlich und nicht zuletzt auch weltanschaulich auf die Strapazen des Militärischen vorbereitet werden. Schließlich wurde selbst das Fußballspiel um die Wende des 20.Jahrhunderts als „Kampfspiel“ begriffen, das zum Beispiel von der deutschen Armee ganz bewußt eingesetzt wurde, weil man der Meinung war, daß Rekruten dadurch die „nötige Aggressivität“ vermittelt werden könne. Und nicht zuletzt gebrauchte auch die paramilitärische „Gesellschaft für Sport und Technik“ in der DDR eine Version der berüchtigten „Kalaschnikow“ mit Sportwaffenmunition zur „militärischen Ertüchtigung“ (vgl. Wikipedia: AK-47, abgerufen am 20.08.2009), bzw. sind auch andere „Sportwaffen“ von militärischen Waffen kaum zu unterschieden (vgl. Wikipedia: Sturmgewehr 90, abgerufen am 20.08.2009).

Nun könnte man in der Art der rhetorischen Taschenspielertricks, daß man ja kein Baum sein müsse, um den Wald zu schützen, einwenden, daß wir heute nicht in der Zeit der „Befreiungskriege“ leben. Wenn nun aber Spiele wie „Paintball“, „Laserdrome“, aber auch Computerspiele wieder einmal als gefährlich und „entwürdigend“ dargestellt werden und auf dieser Basis geächtet werden sollen, so muß auch der Rhetoriker zugeben, daß diese Zuschreibungen zeitabhängig sind.

Umgekehrt galten noch vor gerade etwas mehr als 140 Jahren öffentliche Hinrichtungen als „Belustigungen“, zu denen man auch seine Kinder mitnahm, und gab es in England Proteste dagegen auch mit diesem Argument, daß seit 1868 Hinrichtungen nicht mehr öffentlich durchgeführt wurden (vgl. Abbott 2006, S.265).

Im Zusammenhang mit dem Fußballspiel gibt es ansonsten die Anekdote von einem „Weihnachtswunder an der Front“, daß nämlich an Weihnachten 1914 Soldaten beider kriegführender Parteien einen Waffenstillstand vereinbarten, sich im Niemandsland trafen und neben dem Austausch kleiner Geschenke auch ein Fußballspiel durchführten. Auch später wurde Fußball, obwohl durchaus auch schon einmal ein Krieg um ein Fußballspiel entbrannt sein soll, eher als Mittel zur „Völkerverständigung“ angesehen. Einige der Charakteristika von Spielen sind ja der „Seitenwechsel“ und die Chance, auch einmal gewinnen zu können. Übertragen wir dies nun vom Fußball auf Spiele, die „im Auftrag“ dafür kritisiert wurden, daß darin „der zweite Weltkrieg fortgesetzt“ werde, so fällt auf, diese sich nicht nennenswert von diesen Bedingungen unterscheiden: Spieler sind dabei nicht auf eine Seite festgelegt, sondern können (oder müssen sogar, weil es die Spielregel erfordert) die Partei wechseln, in der sie spielen, wobei die Zuordnung auch nicht abhängig von der Nationalität des Spielers ist.

2.1.1.3 Pen-and-Paper-Rollenspiele

Auch sog. Pen-and-Paper-Rollenspiele wie das von Gary Gygax erdachte Rollenspiel "Wikipedia: Dungeons and Dragons", in dem Spieler sich in Charaktere hineindenken, die in einer Fantasywelt agieren, wurden in der Vergangenheit angegriffen. Neben Angriffen von Seiten religiöser Fundamentalisten, dadurch werde das Interesse an "schweren Sünden" wie "Teufelsverehrung, Hexerei, [...] Blasphemie, Selbstmord, [...] sexueller Perversion, Homosexualität, [...], Glückspiel" etc. geschürt, gab es auch Vorstellungen, daß Rollenwechsel zum Verlust der Persönlichkeit oder des Realitätssinns führen sollen (siehe dazu auch I.2.2.4), Spieler für Suggestionen empfänglicher seien. Es wurde behauptet, "Dungeons and Dragons" feiere rechtsradikales Gedankengut, weil im sog. "Dungeon Master's Guide" (also der Anleitung für Spielleiter) Adolf Hitler als Beispiel für die Charaktereigenschaft Charisma (Fähigkeit, Andere in seinem Sinne zu beeinflussen) dargestellt wurde (vgl. Wikipedia: "Dungeons and Dragons controversies", abgerufen am 16.09.2008). Damit wurde allerdings nur ausgesagt, daß Hitler unzweifelhaft diese Fähigkeit besaß. Diese kann aber sowohl zum Guten als auch offensichtlich zum Schlechten eingesetzt werden. In zumindest einem Falle wurde "Dungeons and Dragons" schließlich auch für den Selbstmord eines Studenten verantwortlich gemacht. Diese Thesen waren allerdings häfig genug aus der Luft geboren (vgl. Wikipedia: Steam tunnel incident, abgerufen am 16.09.2008).

Um dies darzustellen, wäre es ggf. sinnvoll, ein eigenes Verständnis davon zu entwickeln, was das Wesen solcher Spiele ist. Die Spieler schreiben in der Auseinandersetzung miteinander die Geschichte ihrer Charaktere weiter. Diese können ganz andere Eigenschaften haben als die Spieler selbst. Die Spieler müssen sich also in ihre Charaktere hineindenken und versuchen herauszufinden, wie diese in dargestellten Situationen handeln würden. Gleichermaßen als Moderator, der das Setting einführt, als "Widersacher", der die Charaktere mit Herausforderungen wie Rätseln und Angriffen konfrontiert, als auch als "Schiedsrichter", der für die Einhaltung der Regeln sorgt, tritt dabei der Spielleiter auf, womit es auch hier keine "Regellosigkeit" gibt. Ein solches System ermöglicht also gleichermaßen die Schulung der Kreativität, der sozialen Interaktion, das Hineinversetzen in das Gegenüber und Fairness.

2.1.1.4 Fernsehen

Bevor Computerspiele in den Focus der Medienkritik gerieten, wurden vorwiegend das Fernsehen für die vermeintlich stark zunehmende Brutalisierung der Jugend verantwortlich gemacht. Dafür bezeichnend ist vielleicht schon der Kommentar eines frühen Zuschauers über die "Qualität" des deutschen Fernsehens, das Ende 1952 seinen Betrieb aufgenommen hatte. Obwohl damals nur wochenschauartige Nachrichten, Kulturfilme, Fußball und unverfängliche Unterhaltung gezeigt wurden, bedauerte einer der damaligen ersten Zuschauer bereits 1953, "dass [die] Technik uns kein Mittel gibt, darauf zu schießen" (vgl. "Wem das Fernsehen dient", abgerufen am 03.01.2008). Insbesondere aber wurden die Zuschauer von Action- und Horrorfilmen in vermeintlichen "Sachberichten" vor ein bis zwei Jahrzehnten ebenfalls als "krank" bezeichnet, und wurde gleichermaßen auf Basis einiger Szenen aus solchen Filmen ein allgemeines Verbot dieses "Schunds" gefordert. Bei genauerer Analyse entpuppten sich allerdings viele der Vorwürfe, daß solche Filme etwa zur allgemeinen Verrohung beitrügen oder spezielle Filme jugendlichen Gewalttätern bestimmte Elemente oder gar komplette Drehbücher spezifischer Gewalttaten geliefert hätten, als Konstruktionen, die weniger von wissenschaftlichen Fakten als vielmehr von Intuitionen getragen waren (vgl. Riepe 2003, S.1f.+5+13). So mag es diese Szenen - als ein "worst of" - tatsächlich geben. Sie sind allerdings a. aus dem Zusammenhang gerissen und stellen b. auch keinen "repräsentativen Querschnitt" dar, sondern entstammen oftmals einer sehr kleinen Auswahl an Materialien (vgl. ebd., S.5), die auch der denkbar schlimmsten Interpretation unterzogen wurden.

2.1.1.4.1 "Mama, Papa, Zombie"

Der im Jahr 1984 im ZDF ausgestrahlte Filmbericht "Mama, Papa, Zombie" von Klaus Bienfait (vgl. ). Von seinem Zuschnitt her war der Beitrag - wenngleich der Autor letztlich räsonierte, daß Verbote von Medien letztlich die angemahnte Problematik nicht lösen können würden, sondern vielmehr Medienerziehung Not tue - deutlich tendentiös und darauf ausgelegt, nicht mehr nur Gewaltvideos, sondern die Videobranche an sich anzuprangern. Er kann damit m.E. durchaus als ein Vorbild für viele Beiträge späterer Medienkritiker angesehen werden. Es seien hier exemplarisch einige Wendungen genannt, um dies aufzuzeigen.

x. In der Schilderung der Historie des Videomarktes wurde bereits darauf hingewiesen, daß Video als ein "Schmuddelkind" im Rotlichtmilieu begonnen habe, und anfänglich vor allem Erotikfilme vermarktet wurden. Die Händler hätten allerdings dadurch versucht, sich ein seriöses Image zuzulegen, daß sie sich - in Anlehnung an die seriöse Bibliothek - "Videothekare" genannt hätten und in die Haupteinkaufsstraßen ihrer Städte gezogen seien. Entsprechend wurde Video als ein Medium und die damit Befaßten als Personen dargestellt, mit denen ein anständiger Mensch sich seriöserweise nicht abgeben dürfe.

x. Einige der Aussagen, die dort von vermeintlich seriösen Zeugen präsentiert wurden, wirken auf viele Zuschauer einstudiert. So berichtete etwa eine angebliche Mitarbeiterin einer Videothek, sie hätte auch schon einmal Kunden gehabt, die offenbar ihren kleinen Kindern wie selbstverständlich Filme vorführen würden, die nur für Erwachsene geeignet seien, so daß diese schwer verhaltensgestört würden. So wurde hier das Schreckensbild eines dreijährigen Kindes gezeichnet, das nur die titelgebenden Worte "Mama, Papa, Zombie" habe sprechen können.

x. .

x. Schließlich begleitete das Kamerateam eine Lehrerin, die während des Unterrichts an ihre Viertklässler die Frage stellte, ob sie denn wüßten, was Zombies seien. Dabei habe sie festgestellt, daß bereits sehr viele der Neun- und Zehnjährigen bescheid wüßten. Dieses für sie bedenkliche Ergebnis nahm die Lehrerin zum Anlaß, um anläßlich eines Elternabends eine Videocassette mit einem Zombiefilm vorzuführen. Mit der Vorführung implizierte sie, daß die Schüler sich ihre "detaillierten Kenntnisse" über Zombies wohl nur aus solchen Machwerken hätten beschaffen können.

Tatsächlich aber muß dies gar nicht der Fall sein. So weiß ich von früher sehr wohl noch, daß auch Kinderzeitschriften wie die "Micky Maus", die keine sonderliche Gewalt enthalten, zum Beispiel in der Zeit vor "Halloween" etwa Geschichten enthalten, in denen durchaus auch Hexen und verschiedene Varianten von Zombies, Geistern etc. vorkommen (vgl. don-mcduck.de, abgerufen am 14.10.2008).

Zum anderen läßt sich aber daraus auch eine Forschungsfrage ableiten. Viele der Eltern im Filmbericht bekundeten nach der Vorführung, sie hätten mit dem präsentierten Material sehr große Probleme gehabt, und bangten auch um ihren Nachtschlaf. Nun habe ich selbst schon festgestellt, daß mir manche Darstellungen in Filmen nahegehen, die deutlich geringere FSK-Einstufungen besitzen (s.u.). Andererseits habe ich mir seinerzeit auch die so im Fernsehen gezeigten Horror- oder Actionfilme eher selten angesehen, so daß man auch nicht recht von einer Abstumpfung sprechen kann. Vielleicht also sind Jugendliche in der Hinsicht generell eine Spur abgehärteter, tendieren andererseits aber Erwachsene dazu anzunehmen, daß jüngere Menschen eigentlich genauso auf das Material reagieren müßten wie sie selbst, und wenn sie dies nicht tun, wohl psychische Probleme haben müßten? Dies ist natürlich auch keine Entschuldigung oder Rechtfertigung dafür, Kindern und Jugendlichen (ggf. im Rahmen der eigenen Reifung) Material vorzuführen, das für sie nicht geeignet ist.

2.1.1.4.2 Kapitalismuskritik oder faschistoides Machwerk? Der Film "Zombie"

[Besprechung des Films "Zombie"].

2.1.1.4.3 Werner Glogauer und der Fall "Jamie Bulger"

Angesichts eines 1993 in Großbritannien geschehenen Mordes, den zwei Zehnjährige an einem Zweijährigen begangen hatten, verkündete etwa der "Spiegel", ein bestimmter Film habe die Jungen so "verwirrt[.] [...], daß sie den [Z]weijährigen [...] umbrachten". Der Medienkritiker Werner Glogauer behauptete aufgrund einer vagen "Ahnung", dieser Film, den er sich vielleicht nicht einmal angesehen hatte, und dessen Handlung und Darstellungen doch recht erheblich von den Umständen der Tatbegehung abweichen, habe den Kindern ein präzises Drehbuch für ihre Tat geliefert (vgl. ebd., S.9+13). Man konnte auch einfach mal etwas behaupten, denn wer sollte aufgrund der allgemeinen Hysterie, die wieder einmal geschürt worden war, zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, daß eine Durchsicht der 200 Videofilme aus den Elternhäusen der Jungen, weder nennenswert gewalthaltige Filme noch Filme erbracht hatte, die in irgendeiner Form als Vorbild für die Tat hätten dienen können (vgl. ebd., S.10).

Insbesondere aber stellt Riepe (2003) fest, daß die Propagandagebäude, die Journalisten und Medienkritiker erschaffen, indem sie Material derart bis zur Unkenntlichkeit sezieren und neu zusammensetzen, eine ausgesprochene Faszination für das Dargestellte zu atmen scheinen (vgl. S.4).

Auch werde mit Zahlenmaterial gearbeitet, das im Einzelfall gar nicht mehr nachvollziehbar ist. So behauptete Jo Groebel etwa, daß der durchschnittliche Zuschauer pro Tag nicht weniger als 70 Bildschirmmorde ansehe. Dabei erging man sich allerdings indiskrimit in "Leichenzählerei" und konstruierte daneben einen "fiktiven" Zuschauer, der 21 Stunden am Tag auf mindestens fünf Kanälen gleichzeitig fernsah (vgl. Riepe 2003, S.13-17). Synthetisch behauptete Manfred Spitzer, daß der Gewaltanteil am Fernsehprogramm heute 80% betrage (vgl. "Wer weniger fernsieht, wird schlauer", abgerufen am 23.11.2007). Schließlich verstiegen er und Glogauer sogar zu Aussagen, daß andererseits mindestens 10% aller Gewaltverbrechen durch Medienkonsum verursacht worden seien (vgl. Riepe 2003, S.13; Frank 2005, S.2).

Allerdings haben auch gewaltdarstellende Filme keine "Kultur der Gewalt" geschaffen. Die Zunahme an Filmen mit Gewaltdarstellungen in den letzten Jahrzehnten ist zunächst eher mit einer Zunahme der pazifistischen Grundstimmung erklärt worden (vgl. Scherz 2003, S.41f.). Es hat also hier im Gegensatz keine Prägung der Kultur durch die Medien stattgefunden, sondern erstens waren die Medien immer Abbildung und Ausfluß der Kultur, und zweitens war der Selektionseffekt dann sogar anders herum ausgeprägt, daß nämlich eher friedliche Menschen sich durchaus für Krimis oder Abenteuerfilme begeistern konnten.

2.1.1.4.4 Neil Postman

Neil Postman ist für viele der Medienkritiker schlechthin, der letztlich eine Universalkritik an der Kommunikationstechnologie formulierte. Exemplarisch will ich hier nur zwei „Argumente“ präsentieren, die Postman in prägnanten Werken wie „Wir amüsieren uns zu Tode“ formuliert hatte.

Schreckliche neue Technologie

So kann eine Technologie es den Kritikern gar nicht recht machen, weil schon die Intention, mit der sie eingeführt wurde, als falsch und das menschliche oder organisatorische Bedürfnis, das dahintersteht, in Abrede gestellt werden. Bei der Kritik geht es damit nicht so sehr um die Konsequenzen, sondern um das Vorhandensein des Mediums. Im Sinne dieser Universalkritik ist es natürlich erforderlich, auch „totale Aussagen“ zu machen, die nicht mehr einzelne Auswüchse, sondern das Medium selbst als Urheber von tatsächlichen oder imaginierten gesellschaftlichen Problemen kritisieren. Da Kritiker in einem Medium ohnehin nur diesen einen Zweck sehen können, ergeben sich dann auch keine Verbesserungsvorschläge, sondern nur die Forderung nach der Abschaffung.

1. Postman hatte bereits die erste „Technologie“, mit der Menschen schneller kommunizieren konnten, als sich einer von ihnen bewegen konnte, die Telegraphie, dafür kritisiert, daß dadurch die Qualität der Kommunikation gelitten, die Menschen sich auf Kurzformen und triviale Belanglosigkeiten verlegt hätten (vgl. "Neil Postman: Was das Böse am Fernsehen ist und wie unsere Gesellschaft verblödet", abgerufen am 23.02.2009).

Allerdings war das Medium „Telegraphie“ von Anfang an gerade für die Kommunikation kurzer Nachrichten gedacht gewesen, die Betriebsabläufe koordinieren sollten. Der erste Hauptzweck war hier die Koordination des Bahnverkehrs gewesen: Um Unfälle zu vermeiden, mußten Verspätungen und Zugläufe weitergemeldet werden. Entsprechend vollzog sich mit der Erschließung durch Bahnstrecken auch die Erschließung durch den Telegraphen (vgl. Steinmann+Schreyögg xxxx, Kap.1). Die zu der Zeit bedingt durch die händische Eingabe noch geringe Übertragungsgeschwindigkeit und die relativ hohen Kosten ließen auch für die private Kommunikation natürlich die Übermittlung von mehr als dem Nötigen nicht zu.

Dem Medium nun aber den Zweck vorzuhalten, für den es geschaffen wurde, erscheint mir abwegig. Schließlich wäre demnach auch das Telefon ein ganz schreckliches Medium, weil es die schriftliche Kommunikation zerstört habe, oder E-Mail, weil die Menschen nun nicht mehr mit der Hand schrieben.

2. Das Argument hört aber hier nicht auf, sondern ergibt erst in einer parallelen Betrachtung der Argumentationen von Medienkritikern einen viel perfideren Sinn: So hatte Neil Postman für die Telegraphie kritisiert, die Menschen hätten sich auf kurze Kommunikation verlegt, für das Fernsehen eine Verflachung und Verkürzung von Inhalten. Andererseits hatte Manfred Spitzer das Internet dafür kritisiert, es stelle eine derartige Informationsflut dar, daß die kein Mensch mehr aufnehmen könne. Spitzers Argument ist eben gerade das Gegenteil von Postmans Argument. Hätte also ein Telegraph lange Mitteilungen schnell kommunizieren können, oder würde das Internet in Zukunft auf alle Fragen, die man haben kann, nur knappe vorgefertigte Antworten liefern, so wäre es ebenfalls dem Kritiker nicht recht. Damit kann das Medium die Forderung, die der Medienkritiker an es hat, gar nicht erfüllen.

3. „Du sollst nichts voraussetzen“.

…

Will man es ganz weitertreiben – wobei ich mir nicht einmal mehr sicher bin, ob dies tatsächlich ein Strohmann wäre -, müßte man andererseits völlig auf überhaupt irgendwelche Darstellungen verzichten, die von irgendeinem Menschen nicht wahrgenommen werden könnten. Visuelle Darstellungen eignen sich nicht für Blinde, akustische nicht für Gehörlose. Entsprechend dürfen sie dann auch nicht für Nicht-Blinde bzw. Nicht-Gehörlose eingesetzt werden.

2.1.1.5 Elektronische Spiele

Als ein weiteres Beispiel für die These, daß Medien indem auch Ausfluß der herrschenden Kultur sind, diene die Historie des Computerspiels. Nach Sabadello (2006) wurde im Jahr 1947 das erste elektronische Spiel patentiert. In diesem hatte der Spieler die Aufgabe, durch Drehung von Knöpfen die Flugbahn einer simulierten Rakete so zu verändern, daß damit bestimmte Zielmarkierungen getroffen wurden. Die Idee, einen Flugkörper mit einer Rakete zu treffen, war hier nicht durch Computerspiele erfunden worden, sondern war der "Kriegswirklichkeit" entlehnt worden (vgl. Sabadello 2006, S.8-10).

Der erste "Game Designer", der sich Gedanken darum machte, wie man ein Spiel interessant gestalten kann, war Steve Russell. Für sein "Spacewar!" aus dem Jahre 1962 hatte Russell eine Thematik aus dem von ihm favorisierten literarischen Genre der Science-Fiction verwendet, nämlich den simulierten Kampf zwischen zwei Raumschiffen (vgl. Sabadello 2006, S.12f.). Auch hier ist damit in dem Sinne kein Inhalt neu "erfunden" worden, sondern wurde lediglich eine schon bekannte Thematik auf eine andere Art abgebildet.

2.1.1.6 Ein kurzer Ausblick auf zentrale Thesen der heutigen Medienkritiker

Aus diesen Kritiken an der Medienkritik hatte man allerdings nicht gelernt, sondern wann immer etwas Neues passiert, das auf den ersten Blick auch nur marginal auf die eigenen Argumentationen zu passen scheint, bringt man sich wieder ins Gespräch. Thesen, die immer wieder wiederholt werden, hämmern sich so ins Gedächtnis, ganz gleich, ob sich dabei um objektiv nachweisbare Sachverhalte handelt. So wurde von "Frontal" und anderen Magazinen schon lange vor etwaigen Amokläufen - man darf nicht vergessen, daß Egoshooter wie "Doom" schon etliche Jahre vor den "school shootings" in Littleton, Erfurt oder Emsdetten aufgetaucht waren und in der Zwischenzeit keine medienwirksamen "school shootings" stattgefunden hatten - behauptet, bei "Doom" handle es sich um ein "Trainingsprogramm für Amokläufer" (). Dave Grossman zog etwa aus einer strukturellen Ähnlichkeit - ein jugendlicher Amokläufer habe stets in dieselbe Richtung gezielt, in die er geblickt habe -, die allerdings insbesondere bei einem unsicheren und ungeübten Schützen, der seine Trefferquote steigern will, vielleicht naheliegend ist, die Behauptung, der Schütze habe zuvor mit "Doom", in dem diese Perspektive eingenommen wird, das Amoklaufen "eingeübt" (). Ein anderer Vertreter der medienkritischen Zunft ist Christian Pfeiffer, der bei Gewaltereignissen, das mit Jugendlichen in Verbindung gebracht wird, schnell mit der Behauptung bei der Hand ist, nur Computerspiele könnten dafür verantwortlich gewesen sein (vgl. "Wie Herr Pfeiffer fast einen Amoklauf verhindert hätte", abgerufen am xx.xx.2008). Er meint, jeder der Amokläfer der letzten Jahre habe seine Tötungsphantasien "exzessiv [...] virtuell geübt" (vgl. Kriminologe: "Muster für Amokläfe ist immer ähnlich", abgerufen am 23.09.2008). Es ist allerdings sehr die Frage, in wieweit dies dem Faktischen entspricht. So hatten die Untersuchungen der "Safe School Initative", die nach dem Amoklauf zweier Jugendlicher in Littleton ins Leben gerufen worden war, im Vergleich mit Befragungen zur Freizeitgestaltung von Jugendlichen im allgemeinen aufgezeigt, daß jugendliche Amokläfer eigentlich besonders wenig spielen (vgl. I.2.2.2). Sinnigerweise hatte Pfeiffer nie zur Kenntnis genommen, daß die jugendlichen Amokläfer vor ihren Taten z.B. intensiv auf Schießständen oder im Wald geübt und diese Übungen zum Teil auch noch auf Video dokumentiert oder auch noch weitere psychopathische Videobotschaften hinterlassen hatten, und entsprechend in keinem Falle eine Verschärfung des Waffenrechtes gefordert (vgl. "Deutschland: Union fordert schärferes Waffenrecht" (Pfeiffer: "Killerspielverbot statt verschärftem Waffenrecht gefordert"), abgerufen am 23.09.2008) -- sinnigerweise ziemlich konsistent mit Personen, die passionierte Jäger sind, und ganz so, als würde man in der realen Welt nicht mit Waffen morden, sondern mit Computerspielen. So hatte Pfeiffer letztlich eine ganze Reihe von Indikatoren oder selbst gefährlichen Verhaltensweisen in Abrede gestellt und eine monokausale Erklärung aufgezogen, daß ein Jugendlicher, egal wieviel Leidensdruck er auch empfinden mag, nur durch Computerspiele zu einem Amokläfer werden könne.

(Nun kann man nicht pauschal alle Jäger und Schützen an den Pranger stellen. Allerdings ist auffällig, daß so gut wie alle jugendlichen Amokläfer Zugang zu legalen Waffen hatten, sei es jetzt dadurch, daß Verwandte ihre Waffen nachlässig aufbewahrt hatten - so hatten sich 68% der jugendlichen Amokläfer die Waffe im Verwandtenkreis besorgt (vgl. Safe School Initiative 2002, S.27) - oder gefährdeten Personen erlaubt hat, sich diese Waffen zu beschaffen. Die Wahrscheinlichkeit von Amokläfen ist also um so geringer, je schwieriger es für die Täter ist, an Waffen heranzukommen. Länder wie die USA (vgl. wikipedia: Eric Harris and Dylan Klebold, Wikipedia: Cho Seung-Hui, abgerufen am 23.09.2008), Kanada ("Amoklauf an kanadischem College", abgerufen am 23.09.2008) oder Finnland (vgl. Finnland: Amokläfer zeichnete Massaker" (2007), "Finnischer Amokläfer stirbt nach Schulmassaker" (2008), abgerufen am 23.09.2008) sind eben Länder mit einem hohen Verbreitungsgrad von Schußwaffen.)

Schließlich sind, wenn man den Meinungen der Kritiker glauben wollte, Computerspieler auch ganz arme Menschen, die mit einer Vielzahl von sozialen, psychischen und emotionellen Problemen beladen sind: Demnach seien Computerspieler jugendliche Einzelgänger ohne kommunikative und soziale Fähigkeiten, die beim Spielen ihre Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren suchten – und immer männlich (Krenzlin 2009). Oder wie Sabine Schiffer „weiß“, seien Erwachsene, die an Computerspielen Interesse finden, ohnehin ganz bedauernswerte und armselige Menschen. Sie seien passiv, besäßen kein adäquates Problemlösungsverhalten, keine Ausdauer, könnten sich keine längerfristigen Ziele setzen (Schiffer 2007, S.58). Was sind doch Millionen Menschen für arme Würstchen. Stetig wird auch die Behauptung wiederholt, daß „[v]iele Armeen“ ihren Soldaten mit Egoshootern Treffsicherheit an- und die hypothetische Tötungshemmung abtrainierten (Schiffer 2007, S.57; Krenzlin 2009, S.7). Letztlich kommt also die sogenannte „Diskussion“ nicht über die Wiederholung der schon sattsam bekannten Klischees, die nicht nur über Computerspiele, sondern in der Historie über alle Medien und ihre Konsumenten zum Teil im gleichen Wortlaut kolportiert wurden, nicht hinaus. Da wird dann zum Beispiel die „Nachdenklosigkeit“ unserer heutigen Zeit beklagt (Schiffer 2008, S.71). Dies eben ja doch ein Wort, das aus Zeiten von Goethe und Schiller stammen könnte.

Auch wird der fromme Wunsch nach einer „differenzierten Auseinandersetzung“ - die der Eine oder Andere womöglich noch als Versuch verstehen könnte, Pro- und Contra-Argumente darzustellen und zu einer einigermaßen integrierten Meinung zu gelangen -, von Medienkritikern typischerweise so verstanden, daß man noch weitere . Als prägnante Beispiele wurden neben der vermeintlichen Gewaltbereitschaft auch das allgemeine Verbrechertum (ein Medienkritiker nannte hier prägnant „Automatenaufbrüche“), schlechte Schulleistungen, Amokläufe von Mitgliedern von Schützenvereinen Computerspielen angelastet. Diese hatten die offensichtlich ganz besonders hervorragende „Wertevermittlung im Schützenverein“ - denn schließlich stammen auch viele der Politiker, die sich Verbote von „Killerspielen“ auf die Fahnen geschrieben zu haben, ohne selbst so ganz genau zu wissen, was das eigentlich ist - ganz einfach konterkariert. Schließlich wurden Computerspiele auch für Ausschreitungen am Rande von Fußballspielen verantwortlich gemacht. Mit Schiffer ließe sich wohl auch noch folgern, daß in Computerspielen der Grund zu suchen ist, weshalb die deutsche Wirtschaft nicht funktioniert.

Diese Thesen sind mittlerweile so verinnerlicht, daß sie ohne Wissen immer wieder reflexartig wiederholt werden, wenn etwas passiert oder auch nur wenn man wieder einmal zu einer „Diskussionsrunde“ oder als „Experte“ eingeladen wird, in der man einander nur öffentlichkeitswirksam versichert, daß man einhelliger Meinung ist. Anläßlich eines school shootings, das in einer gutbürgerlichen Gegend in Finnland stattfand, auch der Amokläufer von Emsdetten habe ja einen Großteil seiner Zeit mit - Vorverurteilung inklusive - "Killerspielen" zugebracht (vgl. (Titel); (Titel); abgerufen am 07.11.2007). Und dies, obgleich der Täter vor der Tat selbst im Internet geschrieben hatte, daß sein Rechner dafür hardwaremäßig nicht ausgestattet war (vgl. (Titel), abgerufen am 07.11.2007), und obgleich sich auch in anderen Fällen, in denen etwa Christian Pfeiffer verkündet hatte, für diese Taten könnten nur Computerspiele verantwortlich seien, schließlich - was für einen Mann in diesem Alter erst recht absonderlich ist - nicht ein einziges Computerspiel anfand (vgl. Amoklauf in Virginia; abgerufen am 07.11.2007). Computerspiele sind also auch für das Fehlverhalten von Personen verantwortlich, die sie gar nicht spielen. Aber vielleicht stellte ja das Fehlen der Computerspiele einen Beweis für deren Schädlichkeit dar (siehe V.1 zu ähnlichen Argumentationen zur Internetüberwachung). Schließlich waren ja auch die Angriffe gegen Computerspiele(r) von seiten von Personen, die sich ihrer eigenen Aussage nach nicht mit Computerspielen auseinandergesetzt hatten, häufig auch von einer beispielhaften Aggressivität, und bekanntlich kann man nur durch Computerspiele aggressiv werden. Zum anderen wurde in der Historie schon öfter der Gescholtene und Angegriffe als selbst schuld daran gesehen, daß er zum Ziel der Angriffe „besorgter Bürger“ wurde.

Entsprechend ist klar, daß zwar einige von den Kritiken, die seinerzeit angebracht wurden, der Wahrheit entsprechen (so fällt es Magazinen wie "Panorama" sehr schwer, "objektiv" über das Thema Computerspiele zu berichten), während andererseits auch viele dieser Kritiken offensichtlich falsch sind.

2.1.1.7 Zur Genese des Begriffes "Killerspiel"

Die neuesten angegriffenen Medien sind nun Computerspiele und das Internet. Insbesondere scheinen sich sehr viele Personen, die sich in Wirklichkeit nicht mit diesen Medien auseinandergesetzt haben, dazu berufen zu fühlen, Aussagen über die vermeintlichen Auswirkungen dieser Medien zu machen (vgl. Lüke 2005; Buss 2006; Lott 2006).

"Wer die wahre Natur der Dinge kennenlernen

will, der muß oft nur ihre Namen richtig deuten."

(Ehrliche

Meinung(?) eines Kommentators in "Corso - Kultur am

Nachmittag", DLF, 04.11.2008)

Begriffe sind selbst Augenwischereien. Sie bestimmen letztlich das Empfinden gegenüber einem Sachverhalt. Damit ist es allerdings auch möglich, einen falschen Eindruck zu transportieren, indem für einen Sachverhalt ein gefärbter Begriff verwendet wird, der eine bestimmte Sicht auf diesen bereits impliziert. So wurde bereits durch die Begriffsbildung jeweils eine gewissermaßen "überwissenschaftliche" Weltsicht konstruiert, die scheinbar nicht mehr länger bewiesen werden muß. Dabei sind Begriffe besonders beliebt, die eine besonders drastische Bedeutung implizieren.

Der Begriff "Killerspiel", in "Panorama" noch in Anführungszeichen oder mit der Konstruktion "(von Medienkritikern) sogenannt" gebraucht, erscheint dieser Begriff heute ggf. auch ohne Anführungszeichen (vgl. etwa bei Teuthorn 2008, S.6). Der Begriff geht also langsam in den Sprachgebrauch über und setzt sich und damit aber auch die Vorstellung gedanklich fest, daß es sich bei den so bezeichneten Computerspielen um etwas zumindest zutiefst Verwerfliches handeln müsse. Ein älterer noch von Werner Glogauer verwendeter Begriff war der des "Tötungssimulators" (vgl. ), der dies noch einmal deutlicher macht.

Nun sei die Frage erlaubt, ob sich wirklich aus einem erfundenen Begriff die Gefährlichkeit eines Sachverhalts einfach ableiten läßt. Dies wird um so klarer, wenn man zwei andere Beispiele von Begriffsbildungen betrachtet, an denen diese These widerlegt wird:

(i) In dieser Art ähneln die Medienkritiker Kreationisten, die für ihre Vorstellung von der Entstehung der Welt den Anspruch einer Begründetheit oder "Wahrheit" erheben, weil es sich bei dieser ja um eine Schöpfungslehre handelte, während die Evolutionstheorie nur eine Theorie sei. Damit stellen sie auf das landläufige Verständnis ab, eine Theorie sei eine "unbewiesene Behauptung" ( , abgerufen am 05.11.2008) . Tatsächlich aber handelt es sich bei einer wissenschaftlichen Theorie um ein Modell, mit dem versucht wird, in einem Untersuchungsbereich auftretende Phänomene hinreichend gut zu erklären (Wikipedia: Theorie, abgerufen am 05.11.2008).

(ii) Die Abtreibungsgegner in den USA bezeichnen sich selbst als "pro-life"-Bewegung, deutsche Begriffe dafür sind etwa "Lebensschützer", "Lebensrechtsbewegung", "Ja zum Leben" oder "Initiative für Mutter und Kind" (vgl. Wikipedia: Pro-life, abgerufen am 05.11.2008). Die Anwendung solcher Begriffe soll letztlich gedanklich implizieren, daß Menschen, die Frauen die Abtreibung ermöglichen wollen, "anti-life" und damit "gegen das Leben" (oder auch gegen "Werte" wie Familie und elterliche Zuwendung) eingestellt seien. Eine weitere polemische Schöpfung aus dem Umfeld der "pro-life"-Bewegung, der dies aufzeigt, ist der an den "Holocaust" angelehnte Begriff des "Babycausts", der die Abtreibung mit dem Holocaust (Wikipedia: Holocaust#Babycaust, abgerufen am 05.11.2008) und damit Befürworter des Rechts auf Abtreibung indirekt mit Völkermördern oder Verharmlosern vergleicht. Diese Begriffsbildung wurde letztlich dafür kritisiert, damit werde letztlich die in der Geschichte beispiellose Organisiertheit des Holocausts geleugnet (vgl. "Babycaust": "Lebensschützer" verhöhnen NS-Opfer, abgerufen am 05.11.2008). Zweitens werden Menschen, die in emotionaler Not die Entscheidung für eine Abtreibung fällen, mit Menschen gleichgesetzt, die ohne emotionale Beteiligung gehandelt haben. Schließlich kann es zumindest für bestimmte Abtreibungen ethische Rechtfertigungen geben, während dies für den Holocaust nicht der Fall ist.

Dabei ist allerdings die Gewaltdarstellung in Computerspielen nur der Aufhänger für eine universelle Kulturkritik, die das Fernsehen selbst oder gar wesentliche Teile der herrschenden Kultur angreift (vgl. Kunczik 2000, S.5). Zum anderen scheinen Medienkritiker sehr häufig selbst von den Effekten betroffen zu sein, die sie den Medien zuschreiben, da sie widersprüchliche oder groteske Gedankenwelten aufbauen oder sich in aggressiver Rhetorik ergehen, die wenig von "Empathie" zeugen, die angeblich ja doch nur der anderen Seite abgehe. Bezeichnend ist jedenfalls, daß viele der Medienkritiker eine politisch eher konservative Haltung vertreten bzw. wenig dabei finden, im realen Leben "Krieg" zu spielen und reale Lebewesen zu töten.

Im folgenden sollen einige der Akteure und ihre Gedankenwelten kurz vorgestellt werden, die sich damit (häufiger eher nicht) auseinandergesetzt haben, und versucht werden, die Sinnhaftigkeit und auch einen größeren Kontext dieser Angriffe zu erörtern.

2.1.2 Christian Pfeiffer, "Computerspielexperte"

"Die Frage ist ja, was ist überhaupt 'gesund'.

Jemand hat mal gesagt: 'Gesund ist ein Mensch, der nicht

ausreichend untersucht wurde.' Wenn man bei einem Menschen, sagen

wir einmal, zwanzig Untersuchungen macht, sind nur noch 36 Prozent

gesund. Machen Sie fünfzig Untersuchungen, haben alle

irgendeinen pathologischen Wert, das müssen Sie dann weiter

kontrollieren, und dann ist letztlich Jeder irgendwie krank."

(Dr.

Manfred Lütz, Neurologe und Theologe, in: "Hintergrund:

Vorsorge im Wartestand - Die Probleme der Gesundheitsprävention",

DLF, 11.04.2009)

"'World of Warcraft' ist ein Strategiespiel, wo man Rollen spielt, man ist Unteroffizier oder General, Arzt oder Sanitäter." (Christian Pfeiffer in "Hart aber fair" vom xx.xx.2006, zitiert nach Lindemann 2008) Da diese (fälschliche) Aussage anscheinend unwidersprochen blieb, demonstrierte die versammelte Mannschaft wieder einmal, daß sie zwar nicht wußte, worum es sich bei „World of Warcraft“ handelt, aber sich darin einig war, daß es sich dabei um etwas absolut Schreckliches und Gefährliches handelte, das unbedingt verboten werden mußte. Hätten derartige Experten nicht so großen Einfluß und eine derartige Medienpräsenz, hätte man über diese erbärmliche Vorstellung wenigstens lachen können.

Christian Pfeiffer inszeniert sich selbst gerne als "Medienforscher" oder als "Computerspielexperte", so etwa im Rahmen von Vorträgen oder Fernsehberichten, indem er kurze Videoschnipsel aus nicht näher benannten gewalthaltigen Computerspielen vorführt. In seinen Veröffentlichungen ist das KFN bestrebt, diverse tatsächliche und angenommene Gefährdungen, die von Computerspielen ausgehen sollen, zu beweisen. Diese Darstellungen sind durchaus plakativ -- so unterstellt das KFN gerne Computerspielen bestimmte Inhalte, so etwa daß der Nutzer die Rolle von Personen übernehmen könne, die Andere folterten - dabei wiederum ohne explizit den Namen eines Spiels zu benennen, das dies zuließe und in Deutschland nicht schon verboten wäre -, und Wirkungen, insbesondere eine Abstumpfung, die Verschlechterung der Schulleistungen und die Steigerung der Wahrscheinlichkeit, daß die Nutzer selbst gewalttätig werden (vgl. Höynck et al. 2007, S.1). Allerdings sind die Ergebnisse der Studien, auf die hier zurückgegriffen wird, ihrerseits häufig fragwürdig (siehe Anmerkungen zur Habitualisierungsthese). Weiterhin fällt auf, daß Pfeiffer seiner eigenen Aussage nach sich nicht mit Computerspielen beschäftigt hat, sondern sich bei solchen Themen auf Aussagen seines Sohnes verläßt (vgl. http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,450284,00.html, abgerufen am 14.07.2007; Buss 2006).

2.1.2.1. Das Problem verabsolutierter Weltbilder

Man kann durchaus

Argumente für eine Auseinandersetzung mit den Thesen der

Medienkritiker aus literarischen Quellen beziehen. In Christa

Wolfs Roman „Kein Ort. Nirgends“, der letztlich auch

dadurch „multimedial“ wurde, daß es davon

zumindest eine Hörspiel- als auch eine Theater-Version gibt,

findet sich ein interessanter Wortwechsel zwischen den Figuren

(Heinrich von) Kleist und (Friedrich Karl von) Savigny. Während

Savigny festhält, daß Menschen sich eine ganze Menge

ausdenken könnten, ohne diese Ideen jemals in die Tat

umsetzen zu wollen, will Kleist alles, was er denkt, auch in die

Realität umsetzen, wozu sonst sei eine Idee auch da.

Nun

sollte man aber einmal damit beginnen, seine Gedanken auf diese

Weise zu ordnen: Wenn man sich bei einem Gedanken ertappt, der ja

„nur ausgedacht“ ist, um hierbei die Kritik

fiktionaler Werke in Truffauts Version von Ray Bradburys Roman

„Fahrenheit 451“ zu zitieren, oder der der eigenen

Werteordnung widerspricht, sollte man sich dafür schämen

und ihn konsequent und nachhaltig bekämpfen. Wie man vom

christlichen Glauben weiß, wo bekanntlich auch nachgefragt

wird, ob man „unkeusch gedacht“ hat - man beachte

Matthäus

5,28 und die katholische Beichte – führt dies zu

allerlei Neurosen.

Allzumal mag man auch davon

ausgehen, Christian Pfeiffer pflege ein mythisches Denken, in dem

eine Sache und eine Abbildung dieser Sache dasselbe sind (vgl. als

Urheber Wikipedia:

Pherekydes von Syros, abgerufen am 28.04.2008). Anläßlich

einer Predigt mit dem Titel "Du sollst nicht töten"

äußerte er die Forderung, Medien an der "christlich

geprägten Werteordnung" zu messen. Seiner Meinung nach

müßten alle Spiele verboten werden, in denen der

Spieler für die Begehung von Taten belohnt werde, die nach

dem deutschen Strafgesetzbuch als Verbrechen gelten, d.h. mit

einem Jahr Gefängnis oder mehr bestraft werden (vgl. Pfeiffer

2006, S.4).

Jugendschützer propagieren recht häufig, daß gewalthaltige Computerspiele, insbesondere Ego-Shooter, "in extremer Weise das Wertesystem unserer Gesellschaft [negierten]" (vgl. Gasser et al. 2004, S.343f.). Nun liefert Pfeiffer auf Basis seiner Predigt ein Argument, das das Konstrukteur eines Strohmannes nicht besser hätte liefern können: Wieder einmal soll ein Medium, diesmal die Computerspiele, die gesellschaftliche Ordnung zerstören, oder genauer: die Gesellschaft werde dadurch zerstört, daß christliche Normen und Werte nicht respektiert werden.

Allerdings ist diese Forderung aus verschiedenen Gründen problematisch oder wirft nachgerade Paradoxien auf:

a) So wäre das Bewertungskriterium doch ausgesprochen inkonsistent:

(i) So versetzen diese Spiele den Spieler häufig in Situationen, in denen es nach genau diesen Kriterien erlaubt ist, Gewalt anzuwenden: In "Counterstrike" kann der Spieler die Rolle eines Polizisten übernehmen, der gegen Terroristen kämpft. Polizisten sind ohnehin dazu berechtigt, Gewalt anzuwenden, um Bedrohungen für sich oder andere abzuwenden.

[Nun erlaubt "Counterstrike" dem Spieler auch, die Rolle eines Terroristen zu übernehmen. Pfeiffer müßte demnach den Shooter "America's Army", in dem der Spieler, egal auf welcher Seite der spielt, stets als US-Soldat, seine Gegner aber als Terroristen auftreten, als "moralisch besser" bewerten (vgl. Gieselmann 2003, S.37). Allerdings kann auch für die Seite, die man nicht verkörpern kann, keine Empathie aufgebaut werden. Ansonsten ist Empathie dort auch nicht nötig, da sich besiegte Gegner ohne Anzeichen von Verletzungen oder Schmerz zu zeigen, einfach hinsetzen (vgl. ebd., S.36).]

Viele Spiele wie etwa "Dxxm" (in Deutschland indiziert) setzen den Spieler auch in die Situation, in der er ohne Hoffnung auf äußere Hilfe auf sich selbst gestellt ist. Nun ist nach deutschem Recht auch niemand verpflichtet, in solchen Situationen auszuharren oder sich von einem - auch menschlichen - Angreifer umbringen zu lassen. Um sich selbst zu schützen, darf man im Sinne des Notwehrparagraphen im gegebenen Fall diesen kampfunfähig machen und - wenn dies dazu notwendig ist - töten. Ist man selbst schwächer als der Angreifer, darf man dazu auch ggf. eine stärkere Waffe benutzen.

Spiele wie "Call of Duty" oder "Operation Flashpoint" versetzen den Spieler in eine Kriegssituation. Was die Handlungen des Soldaten angeht, wird davon ausgegangen, daß seine Gewaltausübung in dem Moment gerechtfertigt ist. In solchen Situationen bekämpfen häufig Menschen einander, die eigentlich nicht den Wunsch haben, Anderen zu schaden, wohl aber unter militärischem Befehl dazu gezwungen werden, also allein dadurch legitimiert, daß viel weiter oben ein Entscheider beschlossen hatte, diese Menschen als Verfügungsmasse für seine politischen Handlungen zu gebrauchen.

Für die minimalistische Rahmengeschichte von "Quake 3", das den Spieler in die Situation eines futuristischen Gladiatorenkampfes setzt, wäre schließlich die "Planke des Karneades" anwendbar: Geraten zwei Personen in eine Situation, die nur Eine der Beiden überleben kann, und tötet darin eine Person die andere, so liegt nach juristischer Interpretation zwar ein Totschlag, für den Täter aber ein "entschuldigender Notstand" vor, so daß dieser nicht im rechtlichen Sinne schuldig ist (vgl. Wikipedia: Brett des Karneades, abgerufen am 19.11.2007).

Und schließlich stellen Ego-Shooter, die klassischerweise „Alien-Invasions-Geschichten“ erklären, ja auch nichts Anderes als Variationen des klassischen Romans „Krieg der Welten“ von H.G.Wells dar. Jemand, der den Roman liest oder sich zum Beispiel die erste Verfilmung „Kampf der Welten“ von 1953 ansieht, wird feststellen, daß darin – nach der damaligen Tricktechnik - schließlich auch ganze Armeen im Kampf gegen die Außerirdischen verheizt werden. Es ist nicht ganz einzusehen - auch wissenschaftlich nicht -, warum hier eine Fiktion schlechter oder gefährlicher sein sollte als eine andere.

(ii) Stattdessen könnten nach dieser Definition allerdings Spiele verboten werden, bei denen dies - selbst wenn man gewalthaltige Medien grundsätzlich ablehnt - als haltlos erschiene. So dürften Kinder und Jugendliche zum Beispiel keine Autorennspiele spielen, da nach dem Strafgesetzbuch das Fahren ohne Fahrerlaubnis im Wiederholungsfalle auch mit mehr als einem Jahr Haft bestraft werden kann.

(iii) Wenn Medienkritiker nun behaupten, der Staat habe ein Interesse an der Brutalisierung der Kinder und lasse deshalb gewalthaltige Computerspiele zu (vgl. ) oder lanciere sie sogar noch selbst, könnte man dann nicht behaupten, umgekehrt hätte der Staat ein Interesse daran, durch Zensur der Medien bestimmte Legenden zu unterdrücken? Immerhin machte sich der legendäre "Robin Hood" in den verschiedenen Spielen, in denen der Spieler in seine Rolle schlüpft, verschiedener Delikte schuldig, die nach dem damals geltenden Recht bestraft wurden: In "Conquest of the Longbow" aus dem Jahr 1991 begeht der Spieler immerhin solche Delikte wie Wegelagerei, Widerstand gegen die Staatsgewalt oder Gefangenenbefreiung.

b) Daneben wird Robin Hood ja gerade wegen seines Widerstandes, auch wenn er unter der vermeintlich besseren Herrschaft von Richard "Löwenherz" genauso dafür bestraft worden wäre wie während der vermeintlichen Willkürherrschaft des Königs Johann "ohne Land", als positiv bewertet. Nun kann allerdings ebenso ein Interesse daran bestehen, eine Glorifizierung Robin Hoods zu verhindern, weil durch diesen Mythos die Autorität und das "Vertrauen" der Bürger in die Gerechtigkeit der staatlichen Organe untergraben würde.

Nun ist von Christian Pfeiffer auch nicht unbedingt zu erwarten, daß er - scheinheilig - "kriminelle" Personen in "strafbaren Dreck" und in schützenswerte Legenden unterteilt würde. So wurden und werden in der Praxis Mythen wie reale Geschichte durchaus häfig einer Uminterpretation im Sinne der herrschenden Moralvorstellungen unterzogen. So gab es aus Griechenland Proteste gegen Oliver Stones "Alexander", in dem Episoden aus dem Leben Alexanders des Großen erzählt werden, weil der Ruf des griechischen Nationalhelden durch Darstellungen, die homosexuelle Neigungen Alexanders nahelegen, beschädigt werden könne (vgl. Wikipedia: Alexander (Film), abgerufen am 15.09.2008). Die moralische Abwertung der Homosexualität entspringt hier allerdings primär den Moralvorstellungen der griechisch-orthodoxen Kirche, in deren Verständnis homosexuelle Handlungen und Beziehungen sündhaft und unmoralisch sind (vgl. Harakas 2005), nicht aber den Moralvorstellungen der Griechen in der vorchristlichen Antike (vgl. dazu Wikipedia: Homosexualität im antiken Griechenland, abgerufen am 15.09.2008).

Man kann allerdings die historischen Tatsachen oder die Inhalte der Legende nicht ausblenden. Man kann zwar aus heutiger Sicht die Inquisition beurteilen. Aber man darf sie nicht bloß deshalb verschweigen, weil deren Vorgehen nicht den heutigen moralischen Überzeugungen entspricht.

Ansonsten dürfte es überhaupt schwerfallen, noch so etwas wie "Idole" im Pfeifferschen Sinne zu finden, die stets auf dem Boden der herrschenden Gesetze gehandelt haben. So hatte auch "Mahatma" Gandhi mehrfach Gesetze der britischen Kolonialherren gebrochen (vgl. Wikipedia: Mahatma Gandhi, abgerufen am 16.09.2008), hatte Nelson Mandela zwischenzeitlich auch den gewaltsamen Kampf gegen das Apartheid-Regime in Südafrika gutgeheißen, das seinerseits mit Waffengewalt auch gegen friedliche Proteste vorging (vgl. Wikipedia: Nelson Mandela, abgerufen am 16.09.2008).

.

[Gerade die Religionen, die aus dem Dunstkreis der Bibel entstanden, hatten ja ein "kreatives Verhältnis" zu dem Begriff des "Tötens", der im Alten Testament zunächst einmal mit dem kategorischen "Du sollst nicht" verknüpft zu sein schien. Allerdings wird immer wieder angeführt, daß im hebräischen Urtext ein Unterschied zwischen "morden" und "töten" besteht. Dies ermöglichte nicht zuletzt den gläubigen Institutionen, Menschen wegen allerlei vermeintlicher Verfehlungen und natürlich aus "Nächstenliebe" zu töten. Denn sie hatten damit ja keine Morde begangen. In sofern erscheint die Kategorizität der gemachten Aussage zumindest im Hinblick auf die Historie süffisant.]

Zudem zeugt dies auch von einem Realitätsverlust auf Seiten des Medienkritikers. Da er selbst nicht zwischen realer und virtueller Welt unterscheiden kann, muß er davon ausgehen, daß dies prinzipiell nicht möglich sei. Pfeiffer verlangt mit seiner Argumentation die Übernahme einer einheitlichen Vorstellung von Moral, Recht und Gesetz auch für alle Phantasiewelten.

Diese Vorstellung wird bereits durch die Vielzahl an Büchern ad absurdum geführt, die unter darunter verboten würden. Auch aus Sicht der kulturvergleichenden Forschung stellt diese Herangehensweise ein Unding dar. Kulturen sind durch unterschiedliche Werthaltungen und Motive gekennzeichnet, die ggf. nicht einmal miteinander vergleichbar sind. Deshalb können sie kaum durch übergreifende Maßstäbe beschrieben werden, sondern sie erfordern eine interpretative Herangehensweise anhand von Dimensionen, die von einer Kultur selbst geschaffen werden und möglicherweise auch nur auf diese allein anwendbar sind (vgl. Welge und Holtbrügge 2003, S.35f.). Diese Argumentation ist sowohl auf real existierende als auch auf künstlich geschaffene Kulturen anwendbar (vgl. ebd., S.215).

Zur kulturellen Untersuchung ist insbesondere ein ethnographisches Vorgehen notwendig, das sich auf die Inhalte genauso wie auf die Konsumenten bzw. Partizipanten einläßt und hinterfragt, welche Funktion Darstellungselemente wie die Gewalt überhaupt haben und die Spieler diese wahrnehmen. Dadurch gelangt der Forscher unter Umständen zu ganz anderen Ansichten als dies bei einer Perspektive von außerhalb der Konsumentengruppe möglich ist.

Mertens (2004) argumentiert entsprechend, daß man sich mit Gewalt in Computerspielen nicht im Hinblick auf die Moral beschäftigen sollte. Die Gewaltdarstellung sei nicht grundsätzlich gut oder schlecht, kann allerdings in gewissen Fällen unangemessen oder ohne sinnfälligen Zusammenhang zur Handlung sein (vgl. Schindler 2005, S.58). Tatsächlich finden sich in Studien ja Hinweise darauf, daß Gewalt einen geringeren Effekt hat, wenn sie vom Konsumenten erwartet wird, und bewerten Konsumenten Gewaltdarstellungen durchaus auch nach solchen Kriterien.

Es ist entsprechend fragwürdig, die in Medien dargestellten Welten anhand eines allgemeinen Standards pauschal bewerten zu wollen. Es muß sowohl erörtert werden, wie die Konsumenten Darstellungen wahrnehmen, als auch welche Aufgabe Handlungen und Darstellungen in der Spielwelt genau haben sollen. Man kann anderseits von einer virtuellen Welt auch nur insoweit Rechenschaft verlangen wie es Menschen gibt, die Regeln dieser virtuellen Welt in das reale Leben übertragen wollen. Fordert etwa ein Politiker, die Menschen sollten die Lehren der Bibel wieder leben, so stellt sich die unwillkürliche Frage, welchen hochstehenden moralischen Wert diese Lehren denn haben sollen.

c) Bei den Gestalten, die dort abgebildet sind, handelt es sich zumal auch nicht um echte Menschen. Müller (2006c) bemerkt, daß sich Spieler ja gerade deshalb nicht bewußt sind, daß sie da "jemanden" getötet haben sollen, eben weil sie niemanden getötet hatten.

d) Daneben entwickelt sich die Kultur und damit die Empfindung, was "adäquat" ist, mit einer anderen Geschwindigkeit als das "Moralempfinden" oder das Strafgesetzbuch. Im Kernbereich des Strafrechts, was etwa Delikte gegen Leib und Leben oder das Eigentum angeht, gibt es nur geringe Veränderungen. Allerdings führen Veränderungen in den Werthaltungen der Gesellschaft, technische Entwicklungen etc. zu Verschiebungen in Vorstellungen außerhalb dieses Kernbereichs (vgl. Heinz 2004, S.4).

Die Gesetzgebung und die Beurteilung von Medien hinken diesen Entwicklungen teilweise um Jahrzehnte hinterher. So hat sich etwa die Interpretation gewandelt, welche Inhalte dem Konsumenten zuzumuten sind und welche nicht. Diese Werthaltungen sind heute häufig nicht mehr nachzuvollziehen, da in vielen Fällen, in denen Reglementierungen erfolgten, auf willkürlich gesetzte "Geschmacks- und Moralgrenzen" zurückgegriffen. So zensierte der Bayerische Rundfunk zum Beispiel noch im Jahr 1990 die Ausstrahlung einer Folge der ARD-Serie "Lindenstraße", weil darin zwei Darsteller, die ein homosexuelles Paar darstellten, einander küßten (vgl. Wikipedia: Lindenstraße; abgerufen am 18.06.2007). Die BPjS indizierte im Jahr 1984 ein Computerspiel namens "River Raid" mit der Begründung, der Spieler werde damit in die Rolle eines "kompromißlosen Kämpfers und Vernichters" gesetzt und einer "paramilitärischen Ausbildung" unterzogen. Bei Jugendlichen führe das Spielen beispielsweise zu "Aggressivität [und] Fahrigkeit im Denken". Das Spiel wurde erst im Jahr 2002 auf Antrag der Herstellerfirma von der USK ohne Altersbeschränkung freigegeben (vgl. Wikipedia:River_Raid), weil heute niemand mehr nachvollziehen kann, welche Gefahr denn von Klötzchengraphik ausgehen kann.

e) Das Wesen des Spiels.

Einer der wesentlichen Aspekte des menschlichen Charakters scheint der Spieltrieb zu sein. Das Spiel selbst kann nun verschiedene Funktionen haben bzw. gibt es unterschiedliche Dimensionen dessen, was ein Spiel ist: